サイトからのお知らせ

2025/10/06

自動車整備士の業種・職種分類は?履歴書・求人で迷わないための書き方ガイド

自動車整備士として転職や就職を考えるときに意外と迷うのが、「業種」と「職種」の分類です。履歴書や職務経歴書に記入したり、求人票に記載されていたりしますが、具体的にどう書けばよいのか分からない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、自動車整備士における業種と職種の違い、履歴書や職務経歴書での正しい書き方を分かりやすく解説します。さらに、求人票の見方や間違えやすいポイントも紹介しますので、就職活動の参考にしてくださいね。

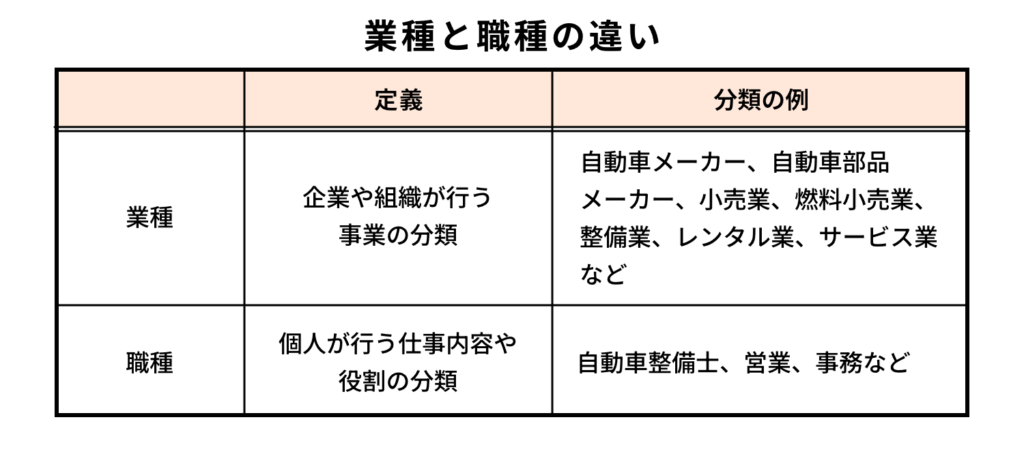

自動車整備士の「業種」と「職種」の違い

自動車整備士に関わる「業種」と「職種」は似ていますが、意味するものは異なります。

「業種」とは、企業や組織が主にどのような事業を行っているかを示すものです。たとえば、自動車を販売するディーラーは「小売業」、車の点検や修理を行う整備工場は「整備業」に分類されます。

一方「職種」とは、そこで働く人が担当する仕事内容や役割を指します。自動車整備士として整備工場に勤務していれば「自動車整備士」、同じ会社でも営業を担当していれば「営業」、事務を担当していれば「事務」となります。このように、同じ業界にいても担当する業務によって職種は変わります。

まとめると、「業種」は企業の事業内容を示し、「職種」は個人の仕事内容を示すものです。違いを正しく理解しておくと、履歴書や求人票を見るときに迷いにくくなります。イメージしやすいように、下記の表にまとめました。

自動車整備士の「業種」分類例

結論から言うと、自動車整備士の業種は「自動車整備業」に分類されます。総務省が定める「日本標準職業分類」では、自動車整備士は「自動車整備・修理従事者(職業分類コード:553)」に位置づけられています。

<一般的な業種の分類>

まず、仕事の業種は大きく以下のように分けられます(一例)。

• 卸売業・小売業

• 製造業

• 建設業

• 電気・ガス・熱供給・水道業

• 運輸業・郵便業

• 宿泊業・飲食サービス業

• 医療・福祉

これらの大分類から、さらに細かく業種が分けられていきます。

<自動車関連の業種例>

自動車に関わる業種を整理すると、次のように分けられます。

• 自動車メーカー:トヨタ、ホンダ、日産など

• 自動車部品メーカー:エンジン、電子部品、車体部品などの製造企業

• 小売業:新車・中古車、カー用品の販売業者

• 燃料小売業:ガソリンスタンド

• 自動車整備業:点検・修理・整備を行う事業所

• レンタル業:レンタカー、カーシェアリングなど

• 保険業:自動車保険を提供する企業

このように、自動車関連の仕事には幅広い業種があります。その中で自動車整備士は「サービス業」に含まれる「自動車整備業」に分類されます。自動車の点検・修理・整備というサービス提供の性質が強いため、日本標準産業分類においてもサービス業に位置づけられているのです。

履歴書記載例

自動車整備士として転職・就職する際、履歴書の「業種」欄は勤務先の事業内容に合わせて記入します。

• 自動車整備工場 → 自動車整備業

• ディーラーで整備を担当 → 小売業(事業としては車の販売)

自分の仕事内容ではなく、勤務先の事業内容を書くのが正しいルールです。

自動車整備士の「職種」分類例

次に、自動車整備に関する職種について見ていきましょう。自動車整備の代表的な職種には、以下のようなものがあります。

• 整備士(メカニック)

• 検査員

• 板金塗装

• サービスアドバイザー

これらの職種は自動車の整備・修理にかかわる役割であり、技術や専門分野を分類するため分けられています。

また、職種は自動車整備士が働く現場別にも分類され、「ディーラー」「民間工場」「ガソリンスタンド」などに分けられます。

ただし、業種として自動車整備を主な事業としていなくても、自動車整備を担当している場合、職種の細かな分類として整備士(メカニック)や板金塗装などに分類されるため注意しましょう。

履歴書記載例

履歴書に記入する際は、勤務先の業種にかかわらず、職種欄には 「自動車整備士」 と書きましょう。職種は「個人の仕事内容」を示すものなので、業種(会社の事業内容)と混同しないよう注意が必要です。

履歴書・職務経歴書での書き方例

履歴書や職務経歴書では、業種と職種を正しく区別して記入することが大切です。具体例をOK例・NG例で見ていきましょう。

「業種」欄の書き方(OK例・NG例)

業種欄には「勤務先の事業内容」を記入します。会社名だけではなく、応募先の企業に経験とスキルを理解してもらいやすくするために業種を()内で補足しましょう。

OK例:

• 2018年4月 株式会社〇〇(小売業・自動車整備)入社

• 2017年4月 〇〇株式会社(製造業・自動車部品メーカー)入社

NG例:

• 2018年4月 株式会社〇〇 入社

• 2017年4月 株式会社〇〇(自動車工場)入社

→ そもそも業種の記入がなかったり、(工場で)何をやっていたのか伝わりづらく具体性がない伝え方になっています。

「職業」欄の書き方(OK例・NG例)

職種欄は「個人が担当した仕事内容」を示します。業務内容や役割を具体的に記入しましょう。詳細に記述し、職務内容や部署、役職まで明記すると応募先の企業に経歴が伝わります。

OK例:

• 民間の整備工場で整備士(メカニック)を担当

• 自動車工場のラインで生産管理業務を担当

→ 個人としてどんな業務を担当したかが端的に書かれており、一目見てどんな業務を担当してきたかがわかる、伝わりやすい書き方です。

NG例:

• 営業を担当

• 小売業

→ どちらも個人として担当した業務に具体性がありません。営業であれば、どんな営業を担当したのかを記入しなければなりません。また、小売業は職種ではなく業種にあたるため、記入内容として不適切です。業種は個人が担当する業務と異なる場合もあるため、経験やスキルが伝わらない可能性もあります。

職務内容はどう表現すべき?

職務内容を書く際は、以下の内容を記入しましょう。

• 部署と役職

• 仕事内容

• 実績(数字や成果)

上記の内容について、数字や具体的な事例を交えて記入すると、採用担当者が短時間で応募者の情報を理解できます。また端的にわかりやすく書くことを意識し、伝えたい要点(アピールポイント)を整理するようにしましょう。

OK例:

• 営業部にて、法人向けの新規開拓営業を担当。月間売上目標300万円を達成し、前年比150%の成長を実現。

• 自動車整備士として、車検や定期点検、故障診断を担当。主にエンジンのオーバーホールや電気系統の修理を行い、顧客満足度を95%に維持。

→ 部署と役職、具体的な仕事内容、実績が書かれており、経歴やスキルが伝わる上に説得力があります。採用担当者は判断材料を必要としているため、具体性のある書き方はとくに大切です。

NG例:

• 営業職として働いていました。お客様と信頼関係を築くことを大切にしていました。

• 整備士として毎月の目標を達成しました。

→ 役職や仕事内容、成果に具体性がないためスキルや実績が伝わりません。NG例のような書き方では判断材料にならないため、採用を見送られる可能性が高まります。

採用担当者に伝わる書き方のコツ

履歴書・職務経歴書で採用担当者に伝わるためには、次の2つを意識しましょう。

1.自己PR欄:強み+応募先での活かし方を具体的に書く

- エピソードを交え、数字や成果を盛り込むと説得力が増します。

- 例)「学生時代、部活動で新入生の指導を担当。入部者数を前年より30%増加させた経験を活かし、貴社でもチームの成長に貢献できます。」

2.志望動機欄:企業研究を反映させる

- 企業理念や求める人物像に合わせて、自分の経験と結び付けましょう。

- 例)「前職で顧客満足度を前年比15%向上させた経験を、顧客第一を掲げる貴社で活かしたいと考えています。」

求人票の業種・職種分類の見方

求人票には「業種」と「職種」が明確に分けて表記されています。

• 業種 … 総務省の「日本標準産業分類」に基づいた、企業全体の事業内容

• 職種 … 「日本標準職業分類」に基づいた、実際に担当する仕事内容

自動車整備士を目指す場合は、まず職種欄で整備業務かどうかを確認し、その後に業種欄をチェックする流れがおすすめです。

その他、求人選びの際に確認する項目は以下です。

• 雇用形態

• 応募条件(資格、経歴など)

• 給与

• 福利厚生

• 勤務地

自動車整備士は業種によって応募条件や待遇、勤務環境が以下のように変わります。

• ディーラー:給与・福利厚生は充実しているが、応募条件が厳しめ

• 民間整備工場:採用ハードルは低いが、待遇は企業によって差がある

入社後のミスマッチを避けるため、業種ごとの特徴を理解しておきましょう。

未経験者の場合は、未経験歓迎や整備補助といった表記がある求人を選ぶことも大切です。これらの求人は実務経験がなくても応募可能で、整備の補助作業を行いながら経験を積める職場だからです。また、自動車整備士は資格も重要なため、資格取得支援制度の有無についてもチェックしましょう。

間違いやすい分類例と注意点

最後に、自動車整備士と混同しやすい職種・用語をチェックしておきましょう。代表的なのは次の4つです。

• サービスアドバイザー

整備内容の説明や見積もり、接客を担当する職種。整備士とは役割が異なる。

• ディーラー

「勤務先(自動車販売会社)」を指す言葉。整備士はディーラー勤務の場合もあるが、職種そのものではない。

• カー用品店・ガソリンスタンド店員

接客や販売、給油などが中心で、整備業務は基本的に行わない。ただし整備士資格を持つ場合は例外あり。

• 検査員

車検などの検査を専門とする職種。整備士が点検・整備を行い、検査員が基準適合を証明する。

履歴書や職務経歴書の職種欄に、これらを混同して記入すると 経歴やスキルが正しく伝わらず、不利になる可能性があります。必ず「自動車整備士」と明確に記載しましょう。

業種・職種の理解で転職成功へ

自動車整備士の転職を成功させるには、業種(会社の事業内容) と 職種(担当する業務) の違いを正しく理解することが大切です。

求人票を確認する際は、業種と職種を混同しないよう注意し、履歴書や職務経歴書にも適切に記入しましょう。そうすることで、採用担当者にスキルや経験が正しく伝わり、希望に合った転職先を見つけやすくなります。

・自動車整備士への転職をお考えの方は、自動車整備士専門キャリアアドバイザーのサポート付き自動車整備士の転職サイト『メカニック転職ナビ』がおすすめ!